9月1日至11日,资源环境科学专业2023级同学在李岩、潘晓莹、罗亲普、李晓波四位老师的带领下,圆满完成了资源环境生态野外综合实习。师生们深入丹霞山、罗浮山开展地质、土壤及植被综合调查,并考察了生态农业和科学施肥技术应用和参观农村污水处理工程,同时到访矿山公园与爱国主义教育基地,到博物馆学习土壤科学与文化历史,活动形式多样,内容丰富。

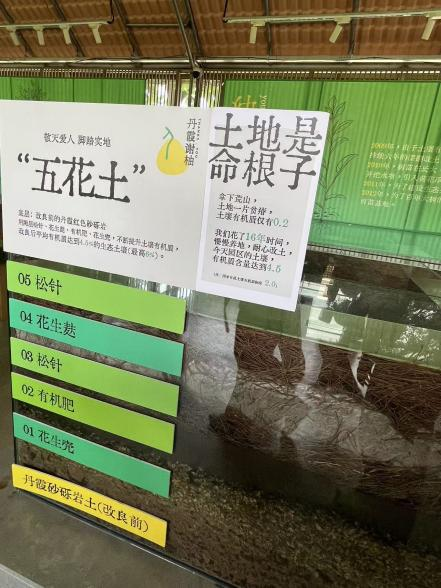

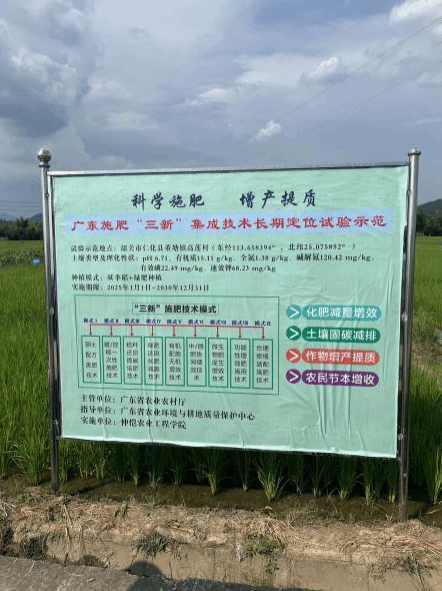

实习首周,同学们赴仁化金喆园考察水肥一体化生态农场,深入了解现代农业生态技术的应用。随后参观了我院范如芹教授主持的广东省施肥“三新”集成技术长期定位试验示范点,学习科学施肥在增产提质方面的实践经验。接着,师生前往世界自然遗产——丹霞山开展综合考察,在丹霞山博物馆学习地貌形成与演化后,分组考察了阳元山、长老峰等区域,完成多项实地任务,包括不同海拔的土壤与凋落物样品采集、丹霞小花苣苔与丹霞梧桐等特色植物、沟谷雨林的“沟谷效应”和“孤岛效应”,以及通泰桥等典型地质景观和植物绞杀现象的观察。师生团队还专程前往凡口国家矿山公园及爱国主义教育基地双峰寨进行参观学习。在凡口国家矿山公园,大家深入了解了矿区矿产资源开发的历史沿革与现代化矿山生态修复措施,真切感受到资源开发与环境保护的重要性。在具有重要历史意义的双峰寨,师生回顾革命峥嵘岁月、缅怀英雄事迹,接受了一次深刻的爱国主义教育,进一步增强了社会责任感和历史使命感。

第二周实习聚焦农村生态环境治理、山地生态系统调查及土壤科学学习。师生考察了长宁镇松树岗村的农村生活污水处理工程,详细了解其技术特点与运行机制。随后,大家参观罗浮山景区的葛洪博物馆和东江纵队纪念馆,学习中医药文化与革命历史传承。在罗浮山飞云顶和朱明洞景区,同学们在老师们指导下系统调查了岩石类型、土壤特性与植被分布,完成了不同海拔的土壤与凋落物采样,并开展植物群落样方调查,掌握山地生态系统研究的基本方法。实习最后,师生参观广东省土壤科学博物馆。讲解员从专业视角系统介绍了土壤的形成演化、理化性质及分类体系,重点展示了广东不同地貌的土壤剖面标本——珠三角的水稻土、粤北山区的赤红壤、滨海地带的盐土及丘陵地区的黄壤。这些标本以其清晰分层、多样颜色与质地,生动呈现了广东土壤的多样性,深化了同学们对“土壤类型分布”和“成土因素”等理论知识的理解。